Воспаление околоушной слюнной железы-паротит

Содержание:

- Острый неэпидемический паротит

- Диагностика Эпидемического паротита (свинки):

- Диагностика венерических заболеваний

- Хронический паротит

- Патогенез эпидемического паротита

- Причины свинки

- С какими кожными заболеваниями можно перепутать?

- Причины, вызывающие пародонтоз и пародонтит

- Образ жизни и особенности поведения свинок в дикой природе

- Факторы риска и причины

- Профилактика свинки

- Эпидемиология эпидемического паротита

- Лечение и возможные осложнения свинки

Острый неэпидемический паротит

Острый неэпидемический паротит- воспаление околоушной железы в результате нарушенного слюноотделения по причине общих и местных факторов.

Причины неэпидемического паротита

Причинами неэпидемического паротита, как уже говорилось ранее, являются общие и местные факторы.

К общим факторам относят инфекционные заболевания, истощение организма, хирургические вмешательства. Местные факторы: воспаление СОПР, инородное тело в выводном протоке железы, лимфаденит, отит, гайморит.

Клиника неэпидемического паротита

Клиника неэпидемического паротита довольно яркая. Пациент жалуется на наличие боли и припухлости чаще в области одной железы. Температура тела выше 39 С. Затем отекает вся околоушная область, оттопыривается мочка уха, появляется затруднение глотания и дыхания, а вслед за этим появляется ксеростомия. Из-за отека сглаживается кожа в области наружного уха, сдавливается слуховой проход, снижается слух. При массировании железы появляется мутный или гнойный экссудат. Воспаление нарастает 3-4дня, затем острые воспалительные реакции спадают, в области железы долгое время сохраняется уплотнение.

Различают 3 формы острых неэпидемических паротитов: катаральную, гнойную, гангренозную.

Гнойная форма характеризуется интенсивной рвущей болью. Это происходит по причине скопления гноя, образующегося из распада железистой ткани, под капсулой железы. Со временем может образоваться свищ в наружном слуховом проходе, далее распространяться в окологлоточное пространство с образованием окологлоточной флегмоны, вплоть до медиастинита.

Для гангренозной формы характерен обширный некроз такни и развитие медиастинита, тромбозов, флебитов, сепсиса.

Лечение неэпидемического паротита

Лечение неэпидемического паротита на начальной стадии консервативное. Назначают щадящую диету, УВЧ, сухое тепло и компрессы на основе димексида, противовоспалительных средств, антибиотиков. Показаны сульфаниламидные препараты внутримышечно и антибиотико-новокаиновые блокады подкожно и со стороны полости рта по ходу выводного протока.

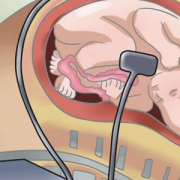

При тяжелом состоянии назначают антибиотики каждые 3 часа. Также хороший эффект дают промывания выводных протоков химотрипсином. При гнойной форме лечение хирургическое. Делают один разрез по углу челюсти, расслаивают ПЖК, околоушно-жевательную фасцию, а второй разрез по краю скуловой дуги и ставят дренаж.

Профилактика неэпидемического паротита

Профилактика неэпидемического паротита включает в себя хорошую гигиену полости рта, назначение слюногонных средств в случае ксеростомии и дезинфицирующих средств, которые выделяются через слюнные железы (фенилсалицилат, гексаметилентетрамин).

Диагностика Эпидемического паротита (свинки):

В типичных случаях распознавание эпидемического паротита трудности не представляет. Поражение околоушных слюнных желез при других инфекционных заболеваниях является вторичным и имеет характер гнойного поражения. Другие заболевания желез (рецидивирующий аллергический паротит, болезнь Микулича, камни протоков слюнных желез, новообразования) характеризуются отсутствием лихорадки и длительным течением. Наибольшую опасность представляют случаи, когда врач принимает за паротит токсический отек шейной клетчатки при токсической или субтоксической дифтерии зева. Однако внимательный осмотр больного, в частности фарингоскопия, позволяет без труда дифференцировать эти заболевания.

Большие трудности представляет дифференциальная диагностика осложненных форм эпидемического паротита, особенно если поражение слюнных желез выражено не резко или отсутствует.

Паротитный серозный менингит следует дифференцировать от серозных менингитов другой этиологии, прежде всего от туберкулезного и энтеровирусного. Помогает в диагностике тщательное обследование слюнных желез и других железистых органов (исследование амилазы мочи), наличие контакта с больным эпидемическим паротитом, отсутствие заболевания паротитом в прошлом. Туберкулезный менингит характеризуется наличием продромальных явлений, относительно постепенным началом и прогрессирующим нарастанием неврологической симптоматики. Эн-теровирусные менингиты встречаются в конце лета или начале осени, когда заболеваемость эпидемическим паротитом резко снижена.

Острый панкреатит приходится дифференцировать от острых хирургических заболеваний брюшной полости (острый холецистит, аппендицит и др.). Орхиты дифференцируют от туберкулезного, бруцеллезного, гонорейного и травматического орхита.

Из лабораторных методов подтверждения диагноза наиболее доказательным является выделение вируса паротита из крови, смывов из глотки, секрета околоушной слюнной железы, цереброспинальной жидкости и мочи. Иммунофлюоресцентные методы позволяют обнаружить вирусы на клеточной культуре уже через 2-3 дня (при стандартном методе исследования — лишь через 6 дней). Иммунофлюоресцентный метод позволяет обнаружить вирусный антиген непосредственно в клетках носоглотки, что дает возможность наиболее быстро получить ответ. Серологические методы позволяют выявить нарастание титра антител только через 1-3 нед от начала заболевания, для чего используют различные методы.

Наиболее информативным является твердофазный иммуноферментный анализ, более поздние результаты получают с помощью более простых реакций (РСК и РТГА). Исследуют парные сыворотки; первая берется в начале болезни, вторая — спустя 2-4 нед. Диагностическим считается нарастание титра в 4 раза и более. Может быть использована внутрикожная проба с антигеном (аллергеном). Диагностическим считается переход отрицательной пробы в положительную. Если кожная проба будет положительной уже в первые дни болезни, то это свидетельствует о том, что человек ранее перенес паротит.

Диагностика венерических заболеваний

Не все больные знают куда обращаться, если появились признаки инфицирования.

При появлении симптомов характерных для венерических инфекций необходимо обратиться к врачу.

Какой врач будет проводить обследование и лечение пациента зависит от предъявляемых жалоб.

- Если признаки инфицирования связаны с поражением урогенитального тракта у мужчин, заниматься больным должен уролог

- При появлении симптомов заболевания мочеполовой системы у женщин – обследоваться можно у гинеколога

- При наличии признаков инфекции во рту – необходимо обратиться к ЛОР-врачу

- Если патология локализована в области прямой кишки, то лечением будет заниматься проктолог

- При конъюнктивите – офтальмолог

- Венеролог – это специалист, который занимается лечением пациентов, больных венерическими заболеваниями, независимо от места локализации воспаления

Какие анализы врачи назначают сдавать при симптомах?

Так как по наличию симптоматики доктор не может поставить диагноз, поэтому требуется лабораторное подтверждение.

Чтобы врач мог назначить эффективное лечение, необходимо провести анализы:

- Основным способом диагностики для некоторых инфекций (вирусного гепатита, ВИЧ, сифилиса) является исследование крови на антитела. Для других инфекций данная методика является скрининговой.

- В остальных случаях, для обнаружения возбудителя, берут мазки из уретры, вагины и цервикального канала. При инфицировании орально-генитальным путем мазки берут с миндалин, в случае анального контакта – из ануса.

Исследование мазков проводится микроскопическим методом.

Так можно диагностировать наличие гонореи, трихомониаза, кандидоза.

Для определения штамма патогена и выбора антибиотика, которым будет проводиться назначается бакпосев.

Если в мазке патогенной флоры нет, но имеются признаки воспалительного процесса, то проводятся дополнительные исследования: ПЦР-диагностика.

Методика подходит для определения всевозможных возбудителей ЗППП.

Обычно проводится комплексное обследование даже при наличии признаков какого-либо заболевания, признаки которого очевидны.

Хронический паротит

Острый паротит редко хронизируется, поэтому хронический паротит чаще возникает как первичное заболевание.

Хронические паротиты классифицируются на 2 группы: паренхиматозные и интерстициальные.

Хронический паренхиматозный паротит

Хронический паренхиматозный паротит нередко протекает бессимптомно. Однако клиника бывает разнообразной. Пациенты могут жаловаться на припухлость, боль в области железы, вкус гноя во рту. Заболевание длится долго, периодически обостряясь. Чаще поражается одна железа.

Объективно можем увидеть припухлость железы с четкими контурами. Пальпация безболезненная, железа плотная, поверхность бугристая. При массаже железы – слюна с гноем.

Диагностика

Для диагностики проводят контрастную сиалограмму. На сиалограмме можно увидеть деформацию и/или некроз протоков 2-4 порядка и паренхимы железы – на снимке полости, заполненные контрастным веществом. При прогрессировании заболевания полости сливаются, увеличиваются участки некроза вплоть до замещения железистой ткани фиброзной.

Радиосиалографический метод позволяет выявить стадию заболевания. На начальной стадии наблюдается быстрое накопление радиоактивности. В стадии выраженных признаков – медленное накопление. В поздней стадии радиоактивность низкая.

Также применяют цитологический метод диагностики пунктата и секрета железы.

Лечение хронического паренхиматозного паротита

Лечение хронического паренхиматозного паротита представляет трудности из-за неспособности погибших тканей железы регенерировать. Поэтому задача стоматолога заключается в купировании заболевания.

Железу бужируют глазными зондами и каждый день промывают растворами антибиотиков и массируют, освобождая от раствора и гноя до появления чистой слюны. Также протоки можно промывать химотрипсином, раствором калия йодида. Показаны новокаиновые блокады, рентгенотерапия.

При частых рецидивах проводят погашение функции железы трехкратной инстилляцией этилового спирта с нарастающей концентрацией 60-80-96.

Хирургическое лечение: паротидэктомия, экстирпация околоушного протока+денервация ушно-височного нерва.

Патогенез эпидемического паротита

Инкубационный период, от 11 до 23 дней (чаще 15-19 дней).

Входными воротами вируса эпидемического паротита является слизистая оболочка рото- и носоглотки (не исключаются и клетки лимфатического аппарата). В этот период происходит первичная репликация вируса ЭП в эпителиальных и лимфоидных клетках слизистых оболочек с распространением возбудителя в назофарингеальные регионарные лимфатические узлы, в которых происходит инициация формирования иммунитета. Из лимфатических узлов вирус поступает в кровь обуславливая первичную виремию, во время которой происходит его гематогенная диссеминация в отдаленные органы-мишени, прежде всего такие, как слюнные железы, другие железистые органы, мозговые оболочки, что увеличивает количество очагов репликации вируса.

Других путей диссеминации вируса эпидемического паротита из области входных ворот не установлено.

Первичная виремия, развивающаяся в инкубационный период, является важным звеном патогенеза, поскольку позволяет понять и объяснить:

- почему клинические проявления ЭП бывают столь разнообразными;

- почему поражение других железистых органов и центральной нервной системы может проявляться не только после поражения слюнных желез, но и одновременно с ними, в ряде случаев раньше, а в отдельных редких случаях и даже без их поражения.

Продромальный период, по продолжительности не превышает 24-48 часов.

У части заболевших (частота развития точно не определена) до развития типичной клинической картины заболевания могут выявляться продромальные явления в виде слабости, недомогания, чувства “разбитости”, болей в мышцах, головной боли, познабливания, нарушения сна и аппетита, обусловленные неспецифическими защитными реакциями (цитокиновыми). У некоторых больных могут выявляться небольшие катаральные явления со стороны ротоглотки.

Острый период (период развёрнутой клинической картины заболевания), 7-9 дней.

Интенсивная репликация вируса во вторичных очагах инфекции и нарастание виремии, дальнейшее формирование вторичных очагов в железистых органах происходят на фоне формирования иммунитета. Иммуноопосредованный цитолиз инфицированных клеток, сопровождаемый выработкой провоспалительных цитокинов, приводит к развитию синдрома интоксикации и воспалительным изменениям в органах-мишенях. В острую фазу вирус паротита обнаруживается фактически во всех биологических средах организма — слюне, крови, моче, грудном молоке, в поражённой железистой ткани, а в случае развития менингита — и в цереброспинальной жидкости (ликворе). Гематогенная диссеминация вируса эпидемического паротита, его исключительно высокая тропность к железистой ткани определяет спектр и характер поражения органов и систем у больных эпидемическим паротитом.

Патоморфологические изменения в поражённых органах и тканях изучены недостаточно. Ведущим патоморфологическим субстратом поражения органов и тканей при эпидемическом паротите является развитие отёка и лимфогистиоцитарной инфильтрации интерстиция. В слюнных железах, в частности, определяется полнокровие, отёк, который распространяется на клетчатку околоушной области и шею, что соответствует по характеру изменений интерстициальному паротиту (в строме желёз выявляется отёк, лимфогистиоцитарная инфильтрация). Поражённые железы увеличиваются в размерах. Сходный процесс может возникать в других железистых органах (яичках, яичниках), в поджелудочной железе может развиваться отёк, периваскулярные лимфоидные инфильтраты и кровоизлияния (интерстициальный панкреатит). Также возможен распад эпителиальных клеток с закупоркой просвета канальцев железистых органов клеточным детритом, фибрином и лейкоцитами. Некоторыми исследованиями показано, что вирус эпидемического паротита способен поражать и саму железистую ткань органа. Так, при орхите возможно поражение паренхимы яичек, что приводит к уменьшению выработки андрогенов и нарушение сперматогенеза. Сходный характер поражения описан и при поражении поджелудочной железы. В тех случаях, когда в процесс вовлекается островковый аппарат, последствием заболевания может быть атрофия поджелудочной железы с развитием диабета.

Идентичный процесс может развиваться в ЦНС, щитовидной, молочной железах. При поражении головного мозга, развивается серозный менингит или, реже, менингоэнцефалит, иногда с развитием периваскулярной демиелинизацией.

Период реконвалесценции, 10-14 дней.

Формирование специфического иммунитета приводит к прекращению виремии, элиминации вируса, купированию признаков интоксикации и постепенной структурно-функциональной репарации пораженных органов и систем.

Причины свинки

Свинка передается двумя путями:

- воздушно-капельным (при разговоре, кашле, чихании);

- бытовым (при использовании общих предметов быта).

Возбудитель выделяется в окружающую среду с мочой, слюной и носовым секретом.

Лучшие врачи по лечению свинки

8.7

Гастроэнтеролог

Гепатолог

Инфекционист

Шаповалов Кирилл Александрович

Стаж 5

лет

Евромедклиник

г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 32а

Щелковская

900 м

8 (495) 185-01-01

9.6

Гастроэнтеролог

Терапевт

Гепатолог

Инфекционист

Врач высшей категории

Симанкова Татьяна Владимировна

Стаж 10

лет

Добромед в Медведково

г. Москва, ул. Грекова, д. 5

Медведково

280 м

8 (495) 185-01-01

9.8

Гастроэнтеролог

Терапевт

Гепатолог

Инфекционист

Врач высшей категории

Сёмина Ирина Викторовна

Медицинский центр Трастмед на Таганке

г. Москва, А. Солженицына, д. 5, стр.1

Таганская

490 м

8 (495) 185-01-01

8.7

Гастроэнтеролог

Гепатолог

Инфекционист

Врач первой категории

Неупокоев Павел Владимирович

Стаж 12

лет

Евромедклиник

г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 32а

Щелковская

900 м

8 (495) 185-01-01

9.8

Инфекционист

Кузьмина Ирина Владимировна

Стаж 31

год

Медросконтракт

г. Москва, ул. Международная, д. 19

Римская

460 м

8 (495) 185-01-01

С какими кожными заболеваниями можно перепутать?

Сифилитическая розеола схожа с другими патологиями кожных покровов, для которых характерна розовая сыпь:

- Токсический дерматит как реакция на прием лекарств, продукты питания, бытовую химию. Отличие аллергических пятен в том, что они склонны к слиянию, чешутся, сливаются друг с другом.

- Розовый лишай проявляется в виде симметричных круглых пятен. Это неопасное вирусное поражение кожи, которое проходит самостоятельно без лечения. При этом всегда присутствует материнская бляшка (диаметром до 1 см), которая обнаруживается первой и имеет больший размер. Остальные элементы появляются постепенно, их форма и размеры могут быть различными и отличными друг от друга.

- Мраморность кожи может возникать в ответ на переохлаждение у абсолютно здоровых людей. Сквозь кожу просто просвечиваются расширенные капилляры, придавая ей мраморный оттенок. Сифилитическая розеола после энергичного растирания покровов становится еще ярче, а мраморный рисунок, наоборот, исчезает.

- Пятна отрубевидного (разноцветного) лишая также имеют розовый цвет, но иногда приобретают оттенок кофе с молоком. Они расположены на спине, груди и чаще на верхней половине тела. Берут начало из устьев волосяных фолликулов, сильно шелушатся в отличие от проявлений сифилиса.

- На наличие лобковых вшей указывают следы от укусов площиц. В центре пятен серо-фиолетового цвета всегда можно заметить небольшую точку. Следы не исчезают, если на них надавить.

- При краснухе сыпь обнаруживается не только на теле, но и на лице. Она немного возвышается над покровами, поражает зев и исчезает на третьи сутки. Повышается температура тела, возникает конъюнктивит, увеличиваются лимфатические узлы.

- Корь также характеризуется резким повышением температуры, отеками век, воспалением оболочек верхних дыхательных путей, затруднением дыхания и конъюнктивитом. Сыпь крупная, склонна к сливанию, на слизистых оболочках рта и деснах заметны белые точки.

- Сыпной и брюшной тиф протекает с сильной общей интоксикацией организма, лихорадкой и слабостью. Если смазать пятна спиртовым раствором йода, то они приобретают более темный оттенок.

Причины, вызывающие пародонтоз и пародонтит

Причины пародонтоза до конца неизвестны. Определенную роль играет наследственная предрасположенность.

Местные факторы, такие, как воздействие микроорганизмов на пародонт, могут лишь отягощать течение процесса.

Пародонтит может стать следствием действия патогенных микроорганизмов, накапливающихся в зубном налете и камне, травм зуба, кариеса, некачественно выполненного зубного протезирования или реставрации, нарушений целостности зуба. Существенно повышают вероятность развития пародонтита нарушения гигиены полости рта, искривления зубов и нарушения прикуса, особенности питания, снижение общей иммунной реактивности организма пациента.

Главной причиной заболевания десен является бактериальный налет, который представляет собой липкую, бесцветную пленку, постоянно образующуюся на зубах. Если налет не удалять, он отвердевает и образует грубый пористый нарост, который называется зубным камнем. При прогрессировании заболевания токсины могут привести к разрушению поддерживающих зубы тканей. Между зубом и десной образуется пространство — зубодесневой карман, который заполняется налетом. Поддерживающая зубы кость подвергается постоянному разрушению. Пародонтит может развиваться после воспаления десен- гингивита.

Образ жизни и особенности поведения свинок в дикой природе

Активность этих грызунов припадает на вечерние часы, ведь под покровом ночи они менее заметны для хищников. Днем морские свинки отсиживаются в своих норах, среди расселин скал или убежищах, устроенных в дупле дерева. С наступлением сумерек кавии выходят на поиски пропитания, а на рассвете спешат к своим надежным укрытиям.

Однотонный невзрачный окрас отлично маскирует зверьков среди камней и скал

В случае опасности пушистые зверьки могут за считанные секунды вырыть в земле норку, и скрыться в ней от преследователя. А вот для проживания они не роют норы, а занимают подземные логова, покинутые другими животными.

Социальная структура диких морских свинок

Выживать в одиночку этим маленьким созданиям было бы очень трудно, ведь поблизости бродит множество хищников, которые так и норовят схватить беззащитного грызуна. Поэтому дикие морские свинки формируют небольшие сообщества, в которых от 10 до 14 взрослых особей. Каждый клан занимает собственную территорию, и яростно охраняет ее границы от непрошенных гостей, в том числе и от своих сородичей.

В естественной среде кавии живут небольшими семействами

Во главе семейства стоит сильный и опытный самец, остальную часть группы составляют самки. Обязанности лидера четко предопределены: он отвечает за безопасность своей семьи и оплодотворяет весь «гарем». А если в месте их обитания исчерпались съестные припасы, пушистый вожак должен найти для группы новое место кормления. Долг женской половины семейства – ухаживать за детенышами, и исполнять волю главного самца.

Характер и повадки

Рекомендуем по теме

Корова

Лошадь Кролик

Дикие морские свинки отличаются дружелюбным и спокойным характером. Внутри каждой семьи царят миролюбивые отношения, ссоры и конфликты между членами клана происходят очень редко. Стычки возможны только в случае, если одна группа кавий вторгнется на территорию другого семейства, и зверькам приходится в битве отстаивать свои владения.

Когда весь клан выходит на кормежку, несколько самок остаются присматривать за потомством. Насытившиеся самки сменяют пушистых «нянек» на посту, чтобы их подруги также смогли поесть. Во время отдыха и питания главарь выставляет патрульных, задача которых следить за границами участка, и высматривать врагов. Как только часовой заметит приближение хищника, он издает пронзительный громкий писк, и все члены семейства спешат в укрытие.

Диких свинок объединяет теплая и нежная дружба

Для общения между собой дикие кавии используют разнообразные звуки. Писк служит сигналом об опасности. Свое расположение друг к другу свинки выказывают похрюкиванием и ворчанием. Особенно дружно живут самки, они совместными усилиями заботятся о малышах, помогают очистить сородичам шубку, и всегда делятся такими лакомствами, как фрукты и ягоды.

А еще кавии чрезвычайно чистоплотны. Они уделяют немало времени по уходу за собой, умывая и очищая свой пушистый мех. И благодаря постоянным гигиеническим процедурам дикие свинки совершенно не имеют неприятного запаха, поэтому хищным зверям труднее выследить их убежища.

Опрос: а вы бы завели себе морскую свинку?

Да, у меня давно живет такой питомец. 33.33%

Да, мне очень нравятся эти милые зверьки 66.67%

Нет, я не люблю грызунов. 0%

Нет, они шумят и неприятно пахнут 0%

Проголосовало: 3

Факторы риска и причины

До 3 месяцев особи обычно не болеют, а у взрослых животных вырабатывается резистентность либо они при заражении переболевают бессимптомно. Рожа у поросят появляется в 3–12-месячном возрасте. Болезнь поражает особей со слабым, несформированным иммунитетом. Также к факторам риска относят:

- неполноценное кормление;

- частые перепады температуры и влажности;

- нарушения санитарного режима в помещениях.

Пик заболевания рожей у свиней приходится на теплый весенний, летний, осенний период. Основной источник бактерий — почва. Также возможно заражение инфицированными предметами ухода. Бактерии могут попасть в хозяйство с зараженными особями. Их переносят насекомые, птицы и грызуны.

Профилактика свинки

Для сокращения вероятности заражения свинкой необходимы элементарные меры разобщения и изоляции больных людей в период эпидемической опасности. Напротив, скученность людей в жилых и производственных помещениях и их неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия способствуют распространению паротита.

Восприимчивы к паротиту особенно дети, но до 6 месяцев жизни они обладают материнским иммунитетом. Чаще всего поражаются 3-10 летние дети. К 15 годам 50% детей оказываются переболевшими и приобретают естественный иммунитет.

Больной паротитом подлежит изоляции до девятого дня болезни дома, а при осложнениях — в стационаре.

Дети до десятилетнего возраста, ранее не перенесшие паротит и имеющие контакты с больными должны быть разобщены от других детей на 21 день. При выявлении больного в дошкольных учреждениях прекращается прием новых детей (не перенесшим паротит). Слабым детям врач может назначить профилактический ввод гамма-глобулина.

Российскими учеными разработана технология приготовления живой противопаротитной вакцины. Прививки вводят внутрикожно и подкожно. Вакцинация обеспечивает 10-кратное снижение заболеваемости паротитом среди привитых. Выраженный профилактический эффект сохраняется более 5 лет.

Эпидемиология эпидемического паротита

Эпидемический паротит имеет повсеместное распространение. Естественная восприимчивость неиммунного населения оценивается как достаточно высокая и может сохраняться таковой на протяжении всей жизни. Контагиозность при эпидемическом паротите сопоставима с гриппом и краснухой и ниже, чем при кори и ветряной оспе.

В довакцинальную эру преимущественно заболевание регистрировалось у детей младшего школьного возрасти и у лиц, проходящих воинскую повинность. Подъём заболеваемости был типичен для зимне-весенних месяцев, а эпидемии повторялись периодически через каждые 5-7 лет. Характерной чертой эпидемического паротита была очаговость заболевания. Из-за постоянной циркуляции вируса среди детского контингента, к 15 годам антитела к вирусу паротита в сыворотке крови обнаруживались более чем у 90% детей.

Обязательная вакцинация способствовала существенному (в десятки раз) снижению заболеваемости эпидемическим паротитом и изменению возрастной структуры заболевших. На фоне уменьшения заболеваемости детей вырос удельный вес заболеваемости взрослых пациентов (военнослужащих срочной службы, студентов и т.д.), что обусловлено снижением в сыворотке крови уровня защитных противопаротитных антител у вакцинированных спустя 5-7 лет при отсутствии ревакцинации. Единственным естественным резервуаром и источником инфекции является человек с любой формой эпидемического паротита. Выделение вируса паротита начинается уже в конце инкубационного периода (за 5-7 дней до начала заболевания) и продолжается вплоть до 9 дня от появления первых клинических признаков поражения слюнных желёз. Средняя продолжительность контагиозности (заразности) больного для окружающих составляет около двух недель. Наиболее активное выделение вируса во внешнюю среду происходит в первые 3-5 дней заболевания. Важную эпидемическую роль играют больные со стёртыми и бессимптомными формами заболевания, удельный вес которых суммарно может превышать 50% от всех случаев заболеваний.

Вирус выделяется из организма с крупнокапельным аэрозолем слюны, который из-за своей низкой дисперсности не распространяется на большое расстояние от источника инфекции и быстро оседает. Данный факт определяет основной механизм передачи вируса — аэрозольный и путь инфицирования — воздушно-капельный. Кроме этого, возможен контактный путь инфицирования через инфицированные слюной больного предметы окружающей среды и обихода (посуду, игрушки, клавиатуру компьютера и т.д.). Контактный путь имеет ограниченное значение, в виду нестойкости ВП во внешней среде. Дополнительная контаминация предметов окружающей среды может происходить путем выделения вируса паротита с мочой. Описан также трансплацентарный механизм инфицирования плода и инфицирование грудных детей через грудное молоко.

Фактором, ускоряющим распространение вируса эпидемического паротита является наличие сопутствующих острых респираторных заболеваний у источника инфекции, которые существенно повышают выделение возбудителя во внешнюю среду за счёт кашля и чихания.

Редкая заболеваемость эпидемическим паротитом детей до года объясняется наличием у них трансплацентарных материнских специфических антител. Активный трансплацентарный транспорт иммуноглобулинов класса G начинается уже в шесть месяцев беременности и быстро нарастает к её концу. В течение первого года жизни титры IgG к вирусу эпидемического паротита постепенно снижаются и в возрасте от девяти до 12 месяцев выявляются только у 5,2%.

После перенесенного заболевания у больных формируется напряжённый пожизненный иммунитет. Вирусоносительство у здоровых лиц не установлено.

В последние годы, благодаря эффективности вакцинации, отмечаются фактически только спорадические случаи заболеваемости эпидемическим паротитом, что в принципе, не исключает в определенных ситуациях групповую заболеваемость.

Лечение и возможные осложнения свинки

Лечение свинки, как правило, осуществляется в условиях стационара в специальных инфекционных отделениях клиники. Метод лечения определяет врач-инфекционист в индивидуальном порядке, исходя из степени поражения и течения заболевания. Основной задачей эффективной терапии при эпидемическом паротите является уменьшение симптоматики и предотвращение каких-либо осложнений, ведь именно ими и опасна данная болезнь. Нужно понимать, что в некоторых случаях после перенесенной свинки могут появиться такие заболевания как:

- Воспаления суставов;

- Поражение среднего уха, которое может стать причиной глухоты;

- Панкреатит;

- Поражение яичек у мужчин (орхит), а также бесплодие;

- Оофорит у женщин;

- Острый менингит;

- Воспаление щитовидной железы;

- Опасный для здоровья нефрит;

- Воспаление поджелудочной железы.

Исходя из возможных осложнений, состояние пациента должно быть под контролем лечащего врача. Заболевший должен регулярно соблюдать постельный режим, придерживаться лечебной диеты, а также много пить (вода, морсы или отвары).

Профилактикой свинки может быть только вакцинация. Также, хорошим методом профилактики можно считать исключение контактов с больным.

Свинка – вирусная болезнь, вызывающая увеличение слюнных желез с острой болью. Последствия заболевания могут быть самые различные: развитие артрита, нарушение слуха, воспаление поджелудочной железы, щитовидки, бесплодие у мужчин и патология яичников у женщин, менингит, проблемы с функционированием почек. Вирус может передаваться через воздух или бытовые предметы.

При первых признаках эпидемического паротита (повышение температуры, слабость в мышцах, тошнота и рвота, дрожь в теле, при жевании возникает боль за ушами) немедленно обращайтесь к врачу для своевременного лечения.